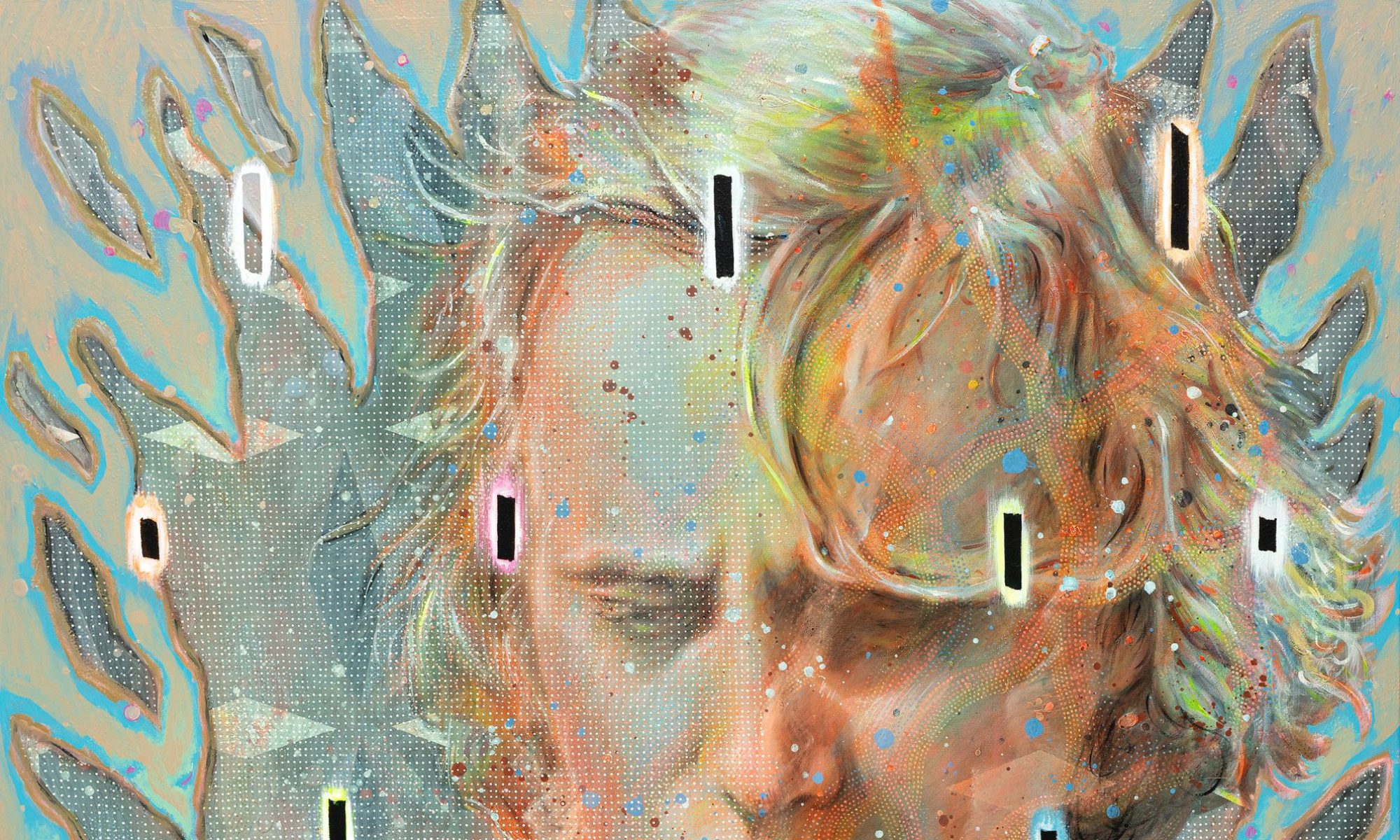

Stefan Trinks, 2021 „Renaissance 8“

Händlerin der Wirklichkeiten

„Das habe ich gerade in LA gebaut!“ An seinem neunzigsten Geburtstag stand der Architekt Frank O. Gehry vor Giovanni Bellinis „Das Fest der Götter“ aus Washington und zeigte auf einen Waldabschnitt auf dem Bild, mit davor lagernden Satyrn und anderen Gestalten der Mythologie. Tatsächlich hatte der Baumeister zentrale Teile dieses Renaissance-Reigens vor Waldlandschaft kurz zuvor in der traumleichten Architektur seiner Walt Disney Concert Hall der „City of Angels“ verwirklicht. Ein halbes Jahrtausend später begegnet uns Bellinis „Fest der Götter“-Personal wieder auf dem neuen Bilderzyklus „Renaissance 8“ von Anna Lena Straube, bereits im Titel mit der stehenden Unendlichkeits-8 im Nietzscheschen Sinne eine „Wiederkehr des Immergleichen“ ankündigend, denn Renaissance heißt Wiedergeburt. Gegen die Wiederkehr von Stilen und Bildideen ist nichts einzuwenden, im Gegenteil: Die künstliche Null-Setzung, die unhistorische Behauptung der Neu-Erfindung aus sich heraus muss stutzig werden lassen, ist nichts weniger als schwer erträgliche Hybris.

Altvertraute Bilder zirkulieren durch die Jahrhunderte; es sind nur die Künstler, die andere sind, durch die sich die notwendigen Bilder immer wieder hindurchmalen. So zirkulieren auf Straubes Neorenaissance-Bildern die Mänaden und Satyrn eines Bellini und Mantegna oder der blaue Windgott Zephir aus Botticellis „Primavera“ hängt im Baum. Ihre Protagonisten feiern dort eine Grundform der Renaissance und der Antike, den Thiasos als orgiastisch selbstvergessenem Reigen des Dionysos und seiner Anhänger sowie den Triumphzug der Götterfunkenfreude (Caesar – Dante – Die Medici). Die wichtigste Einzelfigur der Künstlerin aber ist die Figura serpentinata, die sich wie ein Reigen im Körper von innen heraus schlangenartig windet wie die sogenannte „Nackte Wahrheit“ in Botticellis „Verleumdung des Apelles“ und als ihre dunkle Gegenspielerin die „Fraus“ der bezichtigenden und betrügenden Lüge auf der rechten Seite. Bei Straube finden sich solche gewundenen Konglomerat-Figuren beispielsweise in den Bildern „R“ und „G“, auf denen jeweils vier beziehungsweise drei Körper miteinander verknotet zu sein scheinen und wie ein Turm aus Leibern nach oben wachsen. All dies aber – renaissancehafte Festumzüge, dionysische Reigen und Serpentinata-Figuren – sind per definitionem „Performances“ und um solche als Grund der Bilder handelt es sich bei dem achtzehnteiligen Zyklus von „Renaissance 8“. Bei Straubes Protagonisten sollte daher nie von „Personen“ gesprochen werden (Isidor von Sevilla zufolge vom Lateinischen „per-sonare“ stammend, das heißt „durchtönen“), vielmehr von „Performen“, also etymologisch von „per-formare“, „durchgestalten“. Wie schon in der Paradoxie der Renaissance – Halbgötter, Satyrn und sogenannte „Wilde Männer“ animieren „normale“ Menschen zu unalltäglichen Dingen und lassen sie dadurch weit über sich hinauswachsen – sind auch Straubes Performen wesensmäßig stark unterschieden.

Selbst noch im Prozess ihrer Entstehung ähneln die neuen Bilder einem performativen Reigen, da die Künstlerin eine gesamte Werkreihe immer um sich herum im Atelier versammelt, um intensiver an dem arbeiten zu können, was zwischenden Bildern an spürbaren Banden entsteht, als an monolithisch abgeschlossenen Einzelwerken.

Anders aber als etwa Botticellis exakt austarierte Ideal-Kompositionen gibt die Malerin die Kompositionsfindung ab an die unkontrollierbare Energie einer buchstäblich bunt zusammengewürfelten Gruppe: Sie lässt der Schar aus Freunden, teils auch Unbekannten, freie Hand beim Durchstreunen und Erobern eines Berliner Parks, mit der einen Bedingung, dass alle in „persönlicher Schönheit“, also nicht-alltäglich und außergewöhnlich gekleidet wären, bei absolutem Schweigen ausschließlich in Zeitlupe agieren und körperlich achtsam aufeinander reagieren. Aus der Flut der dabei geschossenen wählt sie die spannungsreichsten und „malerischsten“ Bilder aus. Während Botticellis „Primavera“ mit der Grundstimmung eines goldenen Zeitalters durch die „gute Regierung“ der Medici eine ordnungspolitische Aussage hatte, ist das Politische an Straubes „Renaissance“ vielmehr die Freiheit: Jede Figur hat sich ihren Platz im Bild selbst gesucht, bei allen Unterschieden zwischen den Performern bildeten sich immer wieder neue Banden und „Gruppen“. Metaphorisch spiegelt dies die Grundüberzeugung der Künstlerin, dass auch die heterogensten Menschen unter Beibehaltung ihrer Unterschiede „konspirativ“, das heißt beseelt-verschwörerisch zusammenkommen können.

„Zum Raum wird hier die Zeit“ schreibt Nietzsche, und in Straubes Hintergründen falten sich bewegte Räume aus unterschiedlichsten Stilen und Zeiten auf, bilden Wirbel aus Ornamenten Zeittunnel. In „M“ taucht die ikonische Silhouette der Zwillingstürme des Berliner Lustschlosses „Pfaueninsel“ auf. In „P“ fächern sich die traumschönen Stuck-Pendentifs der Alhambra auf, die aber auch an die Deckengestaltung des legendären und inzwischen in zahlreichen Filmen wie „Twelve Monkeys“ verewigten „Michigan Theatre“ von 1926 in Detroit erinnern, das heute eine pittoreske Neorenaissance-Ruine und Parkhaus ist. In der Hälfte der Bilder jedoch sind es die Rokoko-Räume im Berliner Schloss Charlottenburg, welche die Hintergrundfolie bilden, zuvor betont schräg mit vielen Paralaxen von Straube photographiert. Mehrfach stürzen die Linien derart, dass sich eine unwirkliche Stimmung einstellt. Im Bild „A“ etwa drängt sich die ohnehin schon überdimensionierte Krone der Emporen-Architektur Nicodemus Tessins aus der Charlottenburger Schlosskapelle derart nach vorne, dass es wirkt, als wolle sie die auf uns zustürmende halbnackte Frau überholen und überkrönen.

Ohnedies erscheint „A“ in seiner Verdichtung der charakteristischen Bildsprache Straubes exemplarisch. Es soll daher pars pro toto für den Rest des Gemäldezyklus ausführlicher beschrieben werden:

Eine Wiese mit insgesamt sieben Performern darauf wird nach hinten von einer schwebenden Krone mit zu den Seiten gerafften, rotem Ehrentuch, cremeweiß stuckierten und kassettierten Spätbarock-Wänden sowie einer sich rechts überdimensioniert ins Bild schiebenden Kanzel mit Lambrequins in rotem Samt abgeschlossen. Während die von Putten emporgetragene Krone mit dem flammend roten Dorsale dahinter leicht nach rechts neigt, kippt die auskragende Kanzel stark nach links entgegen; die Stuckwände in der Mitte wiederum scheinen ins Grün der Wiese einzusinken wie Ruinen einer untergegangenen Kultur. Die zwischen gestrecktem Lauf und Schweben changierende und eher spärlich Begleitete links lenkt via Blickführung den Betrachter auf eine pyramidale Gruppe von fünf Performen in der Mittelachse des Bildes, von denen drei mit furchtsamen Blick am Boden kauern, wohingegen ein Mann mit entblößtem Oberkörper und eine rothaarige Frau mit grünem Überwurf leicht nach vorne gebeugt hinter ihnen aufgerichtet stehen. Nur eine der drei Kauernden, aber beide Stehende schauen im Profil gerade aus nach rechts; zwei der unteren orchestrieren unseren Blick weiter auf einen nackten Mann, der im rechten Bildvordergrund deutlich größer als die Fünfergruppe quer auf dem Rücken einer vergoldeten Hirschantilope mit weit nach hinten gebogenen Hörnern liegt, die durch den Wiederschein des Grases wie auch der zweifach grünen Gewänder neben Gold auch einen unwirklichen Grünton reflektiert. Am irritierendsten allerdings bleibt, dass die langen braunen Haarsträhnen des Mannes nach unten fallen und dabei vollständig sein Gesicht verdecken, sein linker Arm jedoch angewinkelt und der wildbewegt tätowierte Rücken sowie die Beine spannungsvoll nach hinten ausgestreckt sind, somit noch Leben in ihm steckt, obwohl die nach unten fallende Haltung des Kopfes eher auf eine bereits vollzogene Opferung auf der wie ein Götzenidol schimmernden Tierskulptur zu weisen scheint. Um diese das gesamte Bild durchziehende Dichotomie aus Stillstand und Bewegung, Tod als Schlafes Bruder und neuem, quicklebendigen Leben zuzuspitzen, lässt die Malerin Straube das aufgesockelte und vergoldete Bronzetier mit seinem weit geöffneten Auge und seinem als Erdscholle gestalteten Untergrund denkbar lebendig wirken, im betonten Gegensatz zu dem wie tot „aufgebockt“ Liegenden, aus dem soeben die Lebensgeister zu entfleuchen scheinen. In diesem, an architektonischen Würdeformeln wie Krone und Ehrentuch, Empore und antikische Stuckierungen reichen und dadurch sakral wirkendem „Fest der Götter“ mit angedeuteter Apotheose links rieselt von oben eine Art buntes Konfetti aus unzähligen Farbtupfen, das durch seine betont flächige Malweise eine weitere Raumschicht nach vorne hin zum Betrachter ausbildet.

Alle Figuren agieren dabei in künstlich verlangsamten oder eingefrorenen Posen, besonders die Halbnackte links aber scheint in extremer Zeitlupe auf uns zuzustürmen. Maximal gedehnt wirkt ihr Bewegungsablauf, der größtmögliche Gegensatz zu dem auf dem Bock liegenden Nackten rechts; ihre grüne Tuchschlaufe klebt wie festgefrorener Slush an ihren ausgebreiteten Armen. Auf alle Körper fällt grelles Sonnenlicht von oben, das die Konturen der Leiber auflöst und durch dieses optische Ausfransen zusätzlich bewegt wirken lässt. Straubes Lichtregie ist stets surreal, wenn sie natürliche Sonne in immer fensterlosen Innenräumen scheinen lässt als wären diese gen Himmel aufgerissen. In „A“ allerdings spitzt sie die Unwirklichkeiten aufs Äußerste zu: Zwei stark überblendete goldene Kordeln fallen von der ebenfalls vergoldeten Krone auf die blonden und hinterleuchteten Haare der „Mänade“ im grünen Tuch. Die langen schlanken Schlagschatten der Fünfergruppe in der Bildmitte fallen sowohl nach vorn auf den Sockel des Denkmals als auch auf die sonnenbeschienene Wiese hinter ihnen und überziehen den Bildgrund mit einem dichten Netz aus Licht und Schatten.

All solche surreal bewegten und gedehnten Räume und Lichtsituationen kennt man aus Träumen. Es kommt zu dem Paradox, dass die collagierten Figuren im Vordergrund trotz ihrer erkennbaren Posen, Kostümierung und partiellen Nacktheit realer wirken als die gebauten Räume im Hintergrund. Die satyrhaften Gestalten gewinnen desto mehr Authentizität, je traumhaft surrealer die Räume hinter und vor ihnen sind, denn in der vordersten Schicht wird alles bis auf die Gesichter von den für die Künstlerin typischen Tropfen überzogen. Es regnet Farbe, wie es in der Phantasie der nächtlichen Traumbilder des Öfteren geschieht. Insofern wäre Nietzsches Aphorismus bei Straube zu erweitern auf „Zum Traum wird hier die Zeit“: das absolut freie, scheinbar ewig währende Nebeneinander gibt es vielleicht nur in der Sphäre der Kunst, dafür hier bei ihr formvollendet.

English

Dealer of realities

„I just built that in LA!“ On his ninetieth birthday, architect Frank O. Gehry stood in front of Giovanni Bellini’s „The Feast of the Gods“ from Washington and pointed to a section of forest in the painting, with satyrs and other figures of mythology encamped in front of it. In fact, the master builder had realized central parts of this Renaissance round dance in front of a forest landscape shortly before in the dreamlike architecture of his Walt Disney Concert Hall in the City of Angels. Half a millennium later, we encounter Bellini’s „Feast of the Gods“ personnel again in the new picture cycle „Renaissance 8“ by Anna Lena Straube, already announcing in the title with the standing infinity-8 in Nietzsche’s sense a „return of the ever-same“, for Renaissance means rebirth. There is nothing to be said against the return of styles and pictorial ideas, on the contrary: the artificial setting to zero, the unhistorical assertion of reinvention out of itself must make one wonder, is nothing less than hard to bear hubris.

Familiar images circulate through the centuries; it is only the artists who are others through whom the necessary images paint themselves again and again. Thus, in Straube’s Neo-Renaissance paintings, the maenads and satyrs of a Bellini and Mantegna circulate, or the blue wind god Zephir from Botticelli’s „Primavera“ hangs in the tree. Her protagonists celebrate there a basic form of the Renaissance and antiquity, the thiasos as an orgiastic self-forgetting round of Dionysus and his followers as well as the triumphant procession of the joy of the gods (Caesar – Dante – The Medici). The most important single figure of the artist, however, is the Figura serpentinata, which, like a round dance in the body, winds itself snakelike from within like the so-called „Naked Truth“ in Botticelli’s „Defamation of Apelles“ and, as her dark counterpart, the „Fraus“ of the accusing and deceiving lie on the right side. In Straube’s work, such sinuous conglomerate figures are found, for example, in the paintings „R“ and „G,“ in which four and three bodies, respectively, seem to be knotted together and grow upward like a tower of bodies. But all of these – Renaissance pageants, Dionysian rounds, and serpentinatafigures – are by definition „performances,“ and the eighteen-part cycle of „Renaissance 8“ is about such performances as the ground of the paintings. With Straube’s protagonists, we should therefore never speak of „persons“ (according to Isidore of Seville, coming from the Latin „per-sonare“, meaning „to sound through“), but rather of „performances“, etymologically from „per-formare“, „to shape through“. As in the paradoxes of the Renaissance – demigods, satyrs, and so-called „wild men“ animate „normal“ people to do unusual things and thereby make them rise far above themselves – Straube’s “performs” are also strongly differentiated in terms of their essence.

Even in the process of their creation, the new paintings resemble a performative round dance, since the artist always gathers an entire series of works around her in the studio in order to be able to work more intensively on what tangible bonds emerge between the paintings than on monolithically self-contained individual works.

Unlike Botticelli’s precisely balanced ideal compositions, however, the painter hands over the compositional process to the uncontrollable energy of a literally motley crew: she gives the gaggle of friends, some of them strangers, free rein to roam and conquer a Berlin park, with the one condition that they all be dressed in „personal beauty,“ i.e., in a non-everyday and unusual manner, act in absolute silence, exclusively in slow motion, and react to each other in a physically attentive manner. From the flood of images shot in the process, she selects the most exciting and „picturesque“ ones. While Botticelli’s „Primavera“ with its basic mood of a golden age through the „good government“ of the Medici had a political statement, the political aspect of Straube’s „Renaissance“ is rather its freedom: each figure has sought its own place in the picture, despite all the differences between the performers, new bands and „groups“ are always forming. Metaphorically, this reflects the artist’s basic conviction that even the most heterogeneous people can come together „conspiratorially,“ that is, “animated” in Latin, while maintaining their differences.

„Time becomes space here“ writes Nietzsche, and in Straube’s backgrounds, moving spaces from a wide variety of styles and times unfold, swirls of ornaments form tunnels of time. In „M“ the iconic silhouette of the twin towers of Berlin’s pleasure palace „Peacock Island“ emerges. In „P,“ the dreamlike stucco pendentives of the Alhambra fan out, but they also recall the ceiling design of Detroit’s legendary 1926 „Michigan Theatre,“ immortalized in numerous films such as „Twelve Monkeys,“ and nowadays a picturesque neo-Renaissance ruin and parking garage. In half of the pictures, however, it is the rococo rooms in Berlin’s Charlottenburg Palace that form the background foil, previously photographed emphatically obliquely with many paralaxes by Straube. Several times the lines collapse in such a way that an unreal mood is created. In the picture „A“, for example, the already oversized crown of Nicodemus Tessin’s gallery architecture from the Charlottenburg Palace Chapel pushes itself forward in such a way that it seems as if it wants to overtake and crown the half-naked woman rushing towards us.

Anyway, „A“ appears exemplary in its condensation of Straube’s characteristic pictorial language. It shall therefore be described in more detail pars pro toto for the rest of the painting cycle:

A meadow with a total of seven performers on it is terminated at the back by a floating crown with red cloth of honor gathered to the sides, cream-white stuccoed and coffered Baroque walls, and a pulpit with lambrequins in red velvet pushing itself oversized into the picture on the right. While the crown carried up by putti with the flaming red dorsal behind it leans slightly to the right, the cantilevered pulpit tilts sharply toward the left; the stucco walls in the center, in turn, seem to sink into the green of the meadow like ruins of a vanished culture. The rather sparsely accompanied figure on the left, which oscillates between a stretched run and hovering, directs the viewer’s gaze to a pyramidal group of five performers in the central axis of the picture, three of whom crouch on the ground with a fearful look in their eyes, while a man with a bare torso and a red-haired woman with a green overcoat stand erect behind them, slightly bent forward. Only one of the three crouching ones, but both standing ones look in profile straight to the right; two of the lower ones orchestrate our view further to a naked man, who in the right foreground of the picture is clearly larger than the group of five, lying crosswise on the back of a gilded deer antelope with horns bent far back, which reflects an unreal green tone in addition to gold through the reverberation of the grass as well as the double green robes. Most irritating, however, remains the fact that the long brown strands of the man’s hair fall downward, completely obscuring his face, but his left arm is bent and the wildly moving tattooed back as well as the legs are stretched out tensely backward, thus there is still life in him, although the downward falling posture of the head seems to point rather to an already completed sacrifice on the animal sculpture shimmering like an idol. In order to sharpen this dichotomy of standstill and movement, death as the brother of sleep and new, mercurial life, which pervades the entire picture, the painter Straube makes the socketed and gilded bronze animal with its wide-open eye and its ground designed as a clod of earth seem conceivably alive, in emphatic contrast to the one lying „jacked up“ as if dead, from which the spirits of life seem to have just escaped. In this „Feast of the Gods“, rich in architectural formulas of dignity such as crown and cloth of honor, gallery and antique stuccoes, and thus appearing sacral, with an implied apotheosis on the left, a kind of colorful confetti of innumerable dots of color trickles from above, which, through its emphatically two-dimensional painting style, forms a further spatial layer towards the viewer.

All the figures act in artificially slowed down or frozen poses, but especially the half-naked woman on the left seems to be rushing towards us in extreme slow motion. Her movement seems stretched to the maximum, the greatest possible contrast to the naked woman lying on the trestle on the right; her green cloth loop sticks to her outstretched arms like frozen slush. Glaring sunlight falls on all the bodies from above, dissolving the contours of the bodies and making them appear additionally moved by this optical fraying. Straube’s lighting direction is always surreal, when she lets natural sun shine in always windowless interiors as if they were torn open to the sky. In „A,“ however, she takes the unreality to the extreme:

Two strongly superimposed golden cords fall from the likewise gilded crown onto the blond and backlit hair of the „Maenad“ in the green cloth. The long slender cast shadows of the group of five in the center of the picture fall both forward onto the base of the monument and onto the sunlit meadow behind them, covering the picture ground with a dense web of light and shadow.

All such surreally moving and stretched spaces and light situations are familiar from dreams. The paradox arises that the collaged figures in the foreground, despite their recognizable poses, costumes and partial nudity, seem more real than the constructed spaces in the background. The satyr-like figures gain more authenticity the more dreamlike surreal the spaces behind and in front of them are, for in the foreground layer everything except the faces is covered by the artist’s signature drips. It rains color, as it often does in the fantasy of the nocturnal dream images. In this respect, Nietzsche’s aphorism could be expanded in Straube’s work to „Time becomes a dream here“: the absolutely free, seemingly eternal juxtaposition perhaps only exists in the sphere of art, but here it is perfect in form.

Dorothée Bauerle-Willert, „Cracks“ 2017

Der tiefe Brunnen weiß es wohl,

Einst waren alle tief und stumm,

Und alle wußten drum

Der tiefe Brunnen weiß es wohl,

Einst aber wußten alle drum,

Nun zuckt im Kreis ein Traum herum.

Hugo von Hofmannsthal – Weltgeheimnis

Zur Malerei von Anna Lena Straube

Im Leben wie in der Kunst sind Bilder die Voraussetzung für Bilder. Bilder schöpfen aus Bildern, fließen in Bilder zurück, und so immerfort bilden sie unendliche Geflechte, im ewigen Zickzack. Kein Bild steht still. Bilder sind zirkulär. Jeder Blick verändert die Sicht, sowie das Gesehene – und den Seher.

Anna Lena Straubes Malerei führt mitten hinein in das Geflecht der Bilderwelten. Was sie dort herauszieht sind Szenen von Jugend und Weiblichkeit, die wie Urbilder der Hoffnung wirken. Aber anstatt schwelgerisch im schönen Schein zu verharren, entrückt die Künstlerin ihre Figuren in Grisaille und Düsternis, setzt sie aus in unwirtlich zerrissenem Terrain. Diese Malerei entfacht Spannungen, die Zweifel säen. Furcht untergräbt Hoffnung, Albtraum sprengt Traum. Und die Blicke der Betrachter, angetrieben von spannungsvoller Schönheit, sind Teil des Prozesses, bei dem sich Bilder und Leben und umgekehrt, Leben und Bilder beflügeln.

Anna Lena Straubes Bilderzyklen, die immer vorgefundenes fotografisches Material zum Ausgangspunkt haben, versammeln enigmatische, geheimnisvolle Konstellationen: Figurengruppen, Porträts, die Verträumtheit mit heller Gegenwart, erotische Vieldeutigkeit mit reflexiver Melancholie, die schockhafte Begegnung mit dem Schrecklichen und eine sehr eigenwillige Schönheit miteinander verbinden. Wie Traumgesichte tauchen diese Bilder auf, wie revenants, die längst vergangene Momente, ihre Emotionen, Affekte und Spannungen erspielen und zum Austrag bringen. Und wie auf einer Bühne schauen wir in diese Bildräume und ihre Akteure, die jeweils eine ganz einzigartige halluzinatorische, visionäre Atmosphäre entfalten. Anna Lena Straube inszeniert ein Theatron, das nach seinem Wortstamm das Schauen, das staunende Sehen und das Erkennen verknüpft in einem Raum der Verwandlung, in einem Raum der Möglichkeiten, der seherische Potentiale offenlegt und offenhält.

Wie das Theater geben Anna Lena Straubes Tableaux prägnante Momente, die auch das durch die Rahmung Ausgeschlossene und Abgeschnittene, mit- und einschleppen. Erst im Verhältnis oder im Verhalten zum Unsichtbaren bildet sich der Moment, das Bildereignis und damit das potentiell Krisenhafte von Straubes Bilderwelt aus. Was wir sehen, bezieht sich – auch – auf das Gestaltlose, auf das Off jeder Darstellung. Das im Bilde-Sein der personae wird immer zugleich als ein ins Bild-kommen in Szene gesetzt und auf den narrativ dichtesten emotionalen Punkt gebracht, der auch den Augenblick des Umschlags, den Übertritt über eine Schwelle einfängt. In einer gleichsam paradoxalen Volte wird die Einbildungskraft dazu angeregt, eine Szene weiterauszuspinnen und gerade dadurch die Einheit zu zerreißen, die mit jedem Tableau beschworen/zitiert wird. Die in Anna Lena Straubes Bildräumen selbst angelegte imaginäre narrative Ausweitung der Szenen öffnet die Darstellungen für ihr Off, das neben dem Schauraum einen anderen nicht sichtbaren Raum anspielt, aus dem die Figuren sich erst herauslösen, um durch ihren Eintritt ein mobilisierendes Ereignis in Szene zu setzten.

Anna Lena Straubes Bilder sind bei aller eindrücklichen Präsenz nicht als festgefügte, unversehrte Entitäten zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um fragile Gebilde, die die Mittel und die Voraussetzungen des Darstellens sicht- und lesbar machen. Die Serien geben also keine Folge in sich abgegrenzter Bilder, sondern eine Reihung geöffneter, sich wechselseitig durchdringender Szenen, die dann durch das phantasmatisches Besetzen und Einrichten des Bildraumes und seiner Augenblicksbilder durch den Betrachter, noch einmal erweitert werden. Die Bildserien sind Passagen – im mehrfachen Sinn: von einem Werk zum andern, zwischen hier und jetzt, zwischen Medien und Wahrnehmungsweisen, zwischen Wiederholung und Differenz. Visualität wird, zu einem Spiel zentrifugaler Kräfte, das Verunsicherung, Vexierung, Aspektwechsel formt und reflektiert. Im Sichtbaren zeigen sich intensive Differenzen, die Spannungen, Turbulenzen, Schwingungen in Extensionen, in Farben und Material übersetzen. Farbe und Form gehen dabei unauflöslich ineinander über, entgrenzen einander. In diesem unauflösbaren Wechselverhältnis wird Baudelaires Vorstellung von Farbe als einem „Universum aus gegenseitiger Spiegelung und Durchdringung, in dem nichts isoliert oder unberührt bleibt“[1] noch einmal und ganz neu ins Werk gesetzt: „Die Farben senden einander Reflexe zu, und indem sie ihr Aussehen durch eine Lasur transparenter und entlehnter Eigenschaften verändern, vervielfältigen sie ihre melodiösen Verbindungen ins Unendliche und erleichtern sie.“[2]

Anna Lena Straubes schöpferische Reproduktionen von oft fast kitschigen oder pikanten fotografischen Vorlagen aus unterschiedlichen Epochen installieren und facettieren immer auch den Übertrag von einem Medium ins andere, der dann zugleich Räume und Zeiten umspannt, Elemente unterschiedlicher kultureller und medialer Provenienz mit neuen Perspektiven und Blickwinkeln verbindet und das gefundene, abgelegte Material mit Gegenwart auflädt. Im wechselseitigen Kommentar zwischen den neu in Szene gesetzten fotografischen Bruchstücken und der eigenen Malerei steckt natürlich auch die Recherche über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Fotos, fotografische Ansichtskarten gehören zu den mobilen Bildervehikeln, die sich zwischen Ländern und Epochen bewegten und Klischees, Wünsche und Träume zum Wandern brachten. Als reproduzierte und reproduzierbare, frei flottierende Bildformeln sind sie aus ihrem ursprünglichen Kontext herausgesprengt: Jede Fotografie ist ein Fragment und ein memento mori. Fotografien sind Bruchstücke, Überbleibsel, Reliquien der Welt und aus der Welt. Als Wiedergänger von etwas, von einem Moment, der nicht mehr existiert, bewahren sie dieses Etwas und verknüpfen uns mit der Vergangenheit: Jedes Foto ist Spur einer Abwesenheit, gibt aber zugleich in der Differenz zum Jetzt Präsenz, beglaubigt Existenz: Das ist gewesen – und jetzt ist für mich jetzt. Bruch und Kontinuität sind in komplexer Weise miteinander verwoben.

Indem Anna Lena Straube Fotografisches aufgreift, bringt sie uns mit einem Verschwundenen in Kontakt, und indem wir es sehen, dringt dieses Verschwundene neu in unsere Gegenwart ein. Gerade dadurch, dass die Fotografie einen Moment transportiert und stillstellt, macht sie Vergangenheit zu einem imaginären Besitz, bezeugt den Fluss der Zeit, ist Hilfsmittel im Versuch, die unsichere Welt zu begreifen, teilzunehmen an der Verletzlichkeit, Wandelbarkeit, Flüchtigkeit der Dinge und Erscheinungen. Wenn nun die Künstlerin Motive zufällig gefundener Fotos in die Singularität der Malerei überführt, ihre versunkene, verschüttete Bedeutung wieder zurückholt/wiederherstellt/verwendet und zugleich verfremdet, entstehen oszillierende Bildgebilde zwischen Vergangenheit, Zwischenzeit und Gegenwart, zwischen Bildgeschichten und aktueller malerischer Bildhandlung. Befragt wird die Medialität des Bildes, zwischen Einmaligkeit und vielfacher Streuung, zwischen Serialität und unwiederholbarer Geste, zwischen Identität und Verschiedenheit. Die mit Anna Lena Straubes Neuformulierungen verknüpfte Freistellung ihrer Sinnsuche, ihrer Recherchen im Feld abgelegter Wunschformeln ergeben ein Spannungsfeld, in dem die verzweigte Geschichte des Bildes stattfindet. Die Gemälde sind Palimpseste des Sehens und in jedes Sehen sind Erfahrungen, Assoziationen, Bruchstücke von Gesehenem eingelagert. Schon die komplexe künstlerische Übersetzung des fotografischen Ausgangsmaterials weist auf die Öffnung der Darstellung, auf ihre Bedingungen hin. Die uneinholbare Prozessualität des Bildes, des Bildens wird zudem durch brisante malerische Eingriffe in die ehemals geschlossene Komposition der Fotos in die Malerei selbst eingelagert und reflektiert: Die ins Bild eingemalten Schnitte, Rahmungen Löcher und Knicke legen den oft nachlässigen Umgang mit Fotos, seine Zeitspuren offen, zugleich wird durch diese konzeptionelle Prozedur die fotografisch stabile Einheit mit ihren scharfen, eindeutigen Rändern hier im Wortsinne perforiert, geöffnet, prekär und zu einem Kontinuum von Bildern, das Zeit und anthropologische Zeitlosigkeit jenseits von Stilen, Masken und Moden eigenwillig miteinander verwebt.

Das Vergangene und das Imaginierte schießen ein in die reale Gegenwart des Bildes. Die dort eingelagerten Fundstücke aus anderen, fremden und eigenen Welten bereichern, facettieren brechen das jeweilige Bild und die Bildserien auf, setzten ein mehrstimmiges, mehrsichtiges Wahrnehmen von Deutung und Bedeutung in Gang. Ganz selbstverständlich verbinden sich in der Malerei von Anna Lena Straube Traumbilder und ihre imaginierten Szenerien mit der Transparenz des Kristallbildes[3], das Bildelemente unterschiedlicher Zeiten, die miteinander koexistieren, sich gegenseitig durchlässig werden lässt. Wahrgenommene Gegenwart ist Vergangenheit, ein Inhalt des repräsentierenden Gedächtnisses. So ist die Gegenwart in jedem gegenwärtigen Moment verdoppelt: Gegenwart, die vergeht, und Gegenwart, die schon vergangen ist.

In ihrer neuen Serie Cracks treibt Anna Lena Straube das schon in ihren Cut Works eingesetzte Verfahren der Illusionsdurchbrechung noch einmal weiter. Die fremd-vertrauten Szenen, die Gruppen und Figurationen, die hier ins Bild gesetzt werden, werden jeweils im Wortsinne aufgerissen durch einen in das Gemälde eingemalten/eingeschriebenen dunklen Riss, der die Einheit des Bildes, seine Illusion befragt. Der Riss weist einmal zurück auf die andere Zeit der irgendwann zerrissenen Fotografie. Zugleich reflektiert die als Bild ins Bild gesetzte Bildstörung das immer vertrackte Verhältnis zwischen Abbild und Wirklichkeit: Mitten durch die verführerische Preziosität der Malerei, durch die Figuren und Figurengruppen mit ihrer enigmatischen und traurigen Schönheit, in ihrem selbstvergessenen oder ekstatischen Tanz geht der Riss, der das Bild aufsprengt, es öffnet und ein – wie immer numinoses – Dahinter anklingen lässt. Das mise en scène der bewegten Körper wird zum mise en abyme, zur Inszenierung des Abgrundes, der die Fiktion des Bildes als Fiktion reflektiert, in der Offenbarung der Schnittstelle, an der sich die innerbildliche und die vorgelagerte Realität treffen. Im Bildschnitt wird deutlich, dass das in und durch die Malerei Erspielte ungreifbar aber noch lange nicht unwirklich ist. Im Riss geht es auch darum, ein Immaterielles aus dem Materiellen herauszuschlagen und so das ‘Äußere’ ins ‘Innere’ des Darstellungsbereichs einzuführen. Vice versa bringt der nur im Schein der Malerei erscheinende Riss, die Doppelnatur der Leinwand zum Vorschein, die bei einem Bild immer zugleich materieller Träger und Erscheinungsort eines Abwesenden ist. Die dunklen Einbrüche in der Serie Cracks befragen sowohl den Illusionismus der traditionellen Malerei wie den Realismus der Fotografie. Die Flachheit des Bildträgers wird in eine andere Dimension übersetzt. Sein und Schein verweben sich unauflösbar: Der Riss im Bild ist „real“ gemalt und zugleich der Ort dessen, was Adorno “apparition” nannte: Ein Statthalter des Abwesenden im Sein jeden Bildes. Das sich selbst transparent gewordene Bild öffnet sich zu uralten Projektionen und Obsessionen, die in und durch die Einbildungskraft der Künstlerin ergriffen und neu besetzt werden. Das Medium des Bildes und die Subjektivität des Ichs kommen ja auch darin überein, dass sie je spezifische Vermittlungsleistung erbringen. Während in der Erkenntnis der Subjektivität, in dem immer merkwürdigen Zurückneigen der Seele auf sich selbst, dieses Selbst und die Fremdheit der Welt miteinander in Beziehung gesetzt werden, übermittelt das Medium Bild einen Inhalt. Im Kunstwerk wird das eine, die unteilbare Individualität der Künstlerin und das Andere, die Botschaft der Bildchiffre ineinander geblendet und so erst wahrnehmbar.

Anna Lena Straubes verfremdete und befremdliche Arrangements schweben zumeist in einem diffusen, ganz aus ihrer konzentrierten malerischen Technik entwickelten Raum, der dann wiederum der Öffnung der Darstellung auf ein Anderes hin zuspielt. Traumgesichte und ihr Anderswo, ihr ganz eigener Raum werden in dieser Malerei zu einem wesentlichen Thema. Die Bilder tauchen aus einem Irgendwo auf und gewinnen eine in aller Gegenwärtigkeit instabile Sichtbarkeit: Es sind die Hidden Pages, die Verborgenheit des Erlebens und Erfahrens, die sich auf der Leinwand als freiflottierende Konstellationen – im ursprünglichen Sinn einer Gruppe von stellae, von Gestirnen und Erscheinungen – vergegenständlichen. Die im nuancierten Hell-Dunkel-Kontrast gegebenen Gruppierungen vollziehen ihre Handlungen und Begegnungen in einem wolkigen Bildfeld, das nirgends fest verankert ist. Und wie im Traum scheinen die Balanceakte in der Serie Games and Silences, diese gefährlichen, unbekannten und unbenannten Spiele die Gesetze der Statik außer Kraft zu setzen in einem Bildraum, der von Fern an kostbare Tapisserien oder an Paravents erinnert. Die gleichsam gemusterten, vielfach lasierten, vielschichtigen Bildgründe, die Anna Lena Straube zum Entstehungsort ihrer Bilder macht, ihre herausleuchtenden Punktierungen, die mitunter das ganze Motiv überziehen können, werden zu einer atmenden Membran zwischen der Sichtbarkeit der Figuration und dem kosmischen Prinzip, das alles Sichtbare durchwaltet. Licht und Dunkel, Innen und Außen greifen in den Bildbewegungen ineinander, werden Erscheinung und Beschwörung. Distanz und Nähe, Traum und Erwachen, ein Vergessen, das erinnert wird, fallen im Geheimnis des Bildes zusammen, formen neue Bilder und lassen das sinnlich-figurative Denken im Assoziationsreichtum der Bildfindungen zu seinem Recht kommen. Der Zusammenfall von Evidenz und Energie, den diese Malerei inszeniert, gibt immer neuen Anlass an ihr entlang zu sehen, neu zu sehen, die Bilderrätsel fortzuspinnen, sich einzulassen auf ihre fremde, ferne Nähe.

Dorothée Bauerle-Willert

[1] Heinz Brüggemann, Walter Benjamin über Spiel, Farbe und Phantasie, Würzburg 2007, S. 169

[2] Charles Baudelaire, Sämtliche Werke, Bd. 1, Juvenilia – Kunstkritik 1832 -1846, hrsg. von Friedhelm Kemp u.a., München /Wien 1977, S. 202

[3] Gilles Deleuze, Das Zeit-Bild, Kino 2, Frankfurt am Main 1991, S. 112